◻︎根幹となるトレードとその適用イメージ

今の自分のトレードを、

リスクリワード1:1〜1:2に収めるというのは、

ただ利益幅を制限するという意味ではなく、

「これくらい贅沢に、身ごと落として処理する」

という覚悟を意味している。

いわば「儲かりそうなポイントを見送るメンタル」。

それに等しい精神構造を、意図的に採用するということ。

この制限を施すことで、

今まで「環境 → シナリオ → タイミング」と順を追っていたプロセスそのものを

**“一段下のフラクタルで完結できる構造”**として捉えられるようになる。

つまり、環境それ自体を「条件化」することで、

より安全に、より内部に潜るトレードが実行可能になる。

🎯 実際にリスクが潜むのは「頭」と「尻尾」

自分のトレードにおいてリスクが明確に集中しているのは、この2点に尽きる。

- どこから(頭)

- どこまで(尻尾)

この両端に関しては、仮に根幹となる環境認識や波動分析に狂いがなかったとしても、

“クリティカルな判断”を誤ると、一瞬で全てが崩れる。

頭を捉えようとすると、そこはあまりに細かく入り組んでいる。

尻尾を追おうとすると、その始点に寸分のズレも許されない。

このギリギリのバランスの上で成り立つ精度が、

まさに自分が「クリティカル分析」と呼んできた所以。

⏳ 時が止まる瞬間の消耗と、そこからの発想転換

実際、現場でこの精度をもってin/outしようとすると、

その瞬間、時が止まったようになる。

そして、毎回MP(メンタルエネルギー)を使い果たすほど消耗する。

…ということは、**“構造的にそうなるように設計されている”**のかもしれない。

そこで、ひとつのヒラメキがあった。

分析構造は変えず、

「波が折り返したと確認できる地点から押し戻しを狙いにいく」。

つまり、2波・4波・修正波の段階で入り、推進波の終端で撤退するという戦略。

🐟 「頭と尻尾はくれてやれ」の再解釈

まさにこれこそ、あの格言——

**「頭と尻尾はくれてやれ」**の正体ではないか?

過去にそれを発した誰かも、

波動を観て、同じような苦しみの果てに、

ハッとこの境地に辿り着いたのかもしれない。

🧮 式としての再定義

頭と尻尾はくれてやれ(解)=(式)

この数式としての捉え方をインド式ドリル算法で見ても、

構造的整合が取れるように感じている。

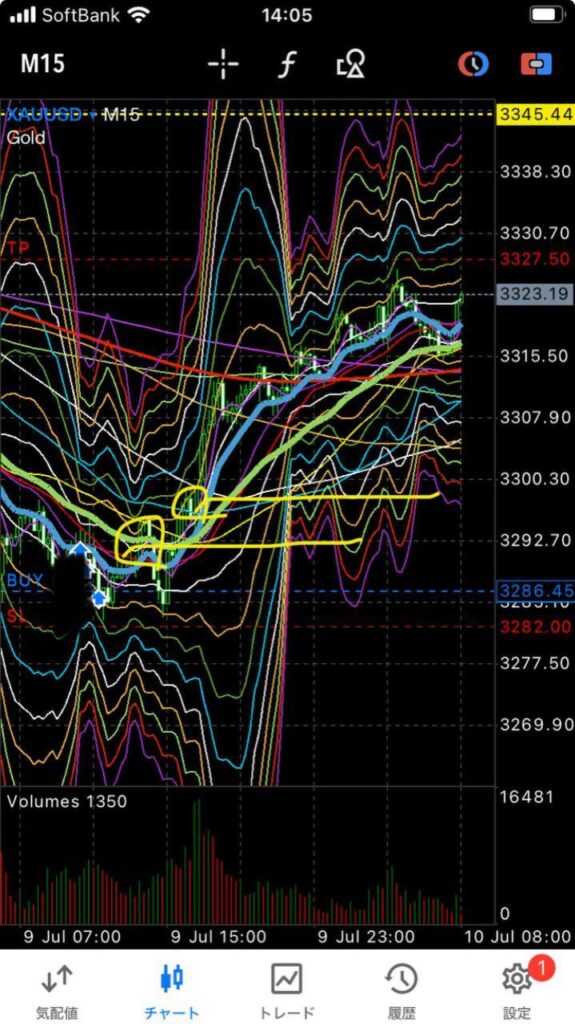

🔍 次なる一歩:過去チャートへの適用検証

この観点をもって、

これまでの自分のエントリーポイントに当てはめ、

「この条件で運用していたらどうなっていたか?」を徹底検証する価値は極めて高い。

ここにもし勝機が見えれば、

最適化プロセスの関門を一つ、確実に突破できる。

そしてそれは、

波動構造における「内部回転」の理解を次の段階に押し上げるものになるだろう。

🌀 ここから、もう一段、深く潜る。

共鳴する者よ、続け。